江苏师范大学理文学院结核病事件调查

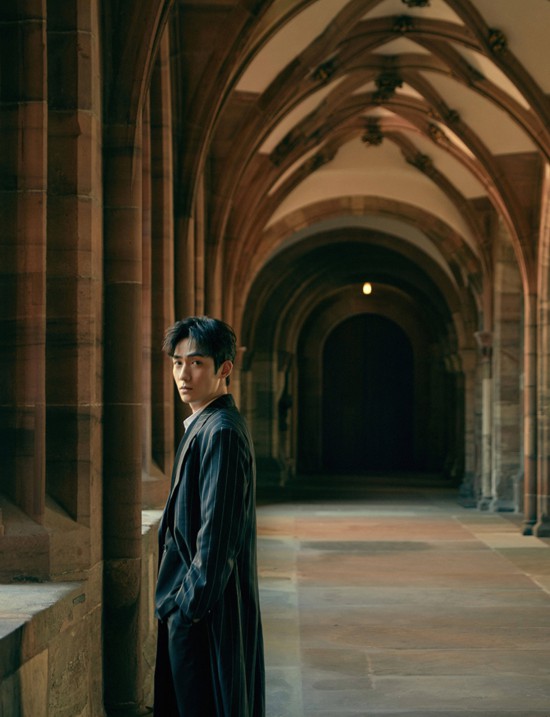

10月15日,江苏师范大学科学文化学院学生上课。记者郑胜珠 摄

近日,江苏省徐州市江苏师范大学科学文化学院(独立学院)曝出22名确诊肺结核学生,引起公众关注。

为什么在一年多的时间里发现了这22例病例?学校是否隐瞒了举报,导致防控不力?如何平衡个人隐私和公众知情权......带着这些舆论关注,新华每日电讯记者走访了事发学校和当地疾控、卫生等部门,还原了事件的全貌。

记者调查发现,这起事件反映出部分高校和基层疾控部门应对突发疫情的能力不足。此外,此次事件还暴露了结核病防治筛查诊断周期长、预防用药依从性低等常见问题。

该病例是在一年多的时间里发现的

过去一年左右,江苏师范大学科学文化学院有22名学生被诊断出肺结核,另有43名学生胸部CT图像异常——10月14日,江苏师范大学发布了一份300多字的声明。

但该说明并没有消除疑虑。记者梳理发现,网友们比较关心的问题是:为什么一年多才发现这个案子?首例病例是如何被发现的?

“首例是原产地疾控部门报告的,”徐州市嘉汪区疾病预防控制中心副主任吴云霞在接受采访时说,去年9月6日,他们接到徐州市疾控中心的通知,何某某, 当地某大学科学文化学院的一名学生,暑假期间在淮安市第一人民医院被诊断出肺结核。

区疾控中心立即通知学校,组织对何某某就职的软件学校两个班级的91名密切接触者中的91名密切接触者进行了第一轮筛查,但没有筛查出新增病例。

在随后的三轮大规模筛查中,接连发现新病例。今年9月恢复最后一轮筛查后,又有43名学生被发现CT图像异常。

吴云霞表示,2019年底,学校开展了第二轮和第三轮筛查,分别有1296人和3450人,共发现7例新病例。

今年1-8月,虽然学校因新冠肺炎疫情没有开学,但源地接连报告了11例病例。9月1日秋季复课后,原籍地报告3例病例,学校立即开展第四轮筛查。当时的

筛查范围覆盖了所有学生、教职员工,共计4868人,没有发现新病例。

为降低漏诊率,第四轮筛查后,区疾控中心还对上届考试和重点班级结核菌素检测较强的160名师生进行了CT筛查,发现共有43名学生胸部CT图像异常,需要进一步诊断。

随后,这43名学生被单独监禁。根据疾控专家的建议,除4名学生被父母带回家人所在地定点医院诊疗外,其余均已在徐州传染病医院住院治疗,正在等待进一步诊断。

截至发稿时,22例确诊病例中有7例已治愈返校,其余15例已停学在家接受治疗,情况良好。

15日晚,记者来到科文学院所在地潘安湖校区,走访教学楼、宿舍、食堂等公共场所。据理文学院院长费春介绍,学校目前的教学秩序基本正常,没有停课的打算。

虽然学校是正常上课,但很多学生都很担心。许多受访学生表示,虽然病毒经过消毒,科普比以前更频繁,但他们难免会担心被感染。

如何报告疫情是一个老问题

记者调查了解到,自今年秋季入学以来,已有学生在校园论坛匿名发帖,质疑学校筛查不全、检测不准确、未报疫情等问题。

“周围的同学看到这个消息,开始慌了,有的甚至向有关部门报案,联系媒体。”一名不愿透露姓名的学生说,学校曾询问全班同学,确诊病例在哪里保密,直到媒体关注才报告确切的病例数量。

费春说,虽然学校已经收到当地疾控部门的病例通知,掌握了确切的病例数和患者数,但根据相关规定,学校无权发出通知。当学生问他们为什么需要接受结核菌素检查和胸部X光检查时,他们只被告知学校有一例肺结核病例。

吴云霞介绍,大多数传染病不需要向社会公布,A类或B类传染病的管理由政府部门发布,如新冠肺炎。其他传染病,如乙型肝炎、水痘、麻疹、肺结核等,不要求放行,但需要及时报告登记,做好防控工作。

“如何报告疫情是一个老问题,”江苏省疾病预防控制中心副主任卢伟说。

陆伟介绍,根据《传染病防治法》等法律法规,各省卫生部门将每月公布各类传染病病例数,包括结核病病例数。

疫情通报程序困难的背后,是难以兼顾个人隐私、集体恐慌、知情权等各种影响因素的现实。

“大多数患者都有很强的耻辱感,不想让别人知道他们患有传染病。中国预防医学会社会医学分会会长、华中科技大学同济医学院公共卫生学院教授陆祖勋表示,肺结核等传染病患者及其家属担心歧视和社会孤立。

“由于结核病的治疗期长,对于在校学生来说,这种疾病意味着要休学一两个学期并隔离,当他们回到学校时,他们的日常生活和社交互动也会有压力。”陆祖勋说。

陆伟认为,结核病虽然是可以防治的常见疾病,但毕竟是传染病,在公布病例的时候,我们会考虑是否合法合规,会不会引起心理恐慌,更担心谣言。“如果学校为了疫情防控,把具体的病例信息都告诉了学生,不能排除其他学生会有心理负担,甚至会传出谣言,如何控制确实是两难境地。”他说。

作为科文学院疫情防控第一负责人,费春坦言:“身为院长,怕引起恐慌,不能随便发布病例信息,但学生有知情权,我们也很难。”

学校结核病的发病率呈上升趋势

作为全球结核病负担高的30个国家之一,我国结核病防控现状依然严峻,每年新增肺结核病例约80万例,位居甲、乙类传染病第二位。

近年来,学校结核病的发病率呈上升趋势。陆伟表示,与全国情况一样,2015年至2019年,江苏省结核病发病总体呈下降趋势,但学生发病率有所上升。

科教学院聚集性结核病疫情发病率不仅明显高于一般人群,而且也高于同人群。与2018年国家卫健委公布的结核病发病指数相比,学校13个月发病率为22/4868,比2019年江苏省结核病登记发病率高出7倍以上,高出2.8倍。

“每年80%以上的校园结核病疫情发生在高中和大学,除了人口密度高、学习压力大外,其原因尚未确定。”陆伟介绍,虽然医学界尚未得出结论,但这部分学生肺结核频发的原因可能有以下三个。

首先,这可能是由于学生的自身免疫特征。目前,结核病发病高峰年龄组有两个:第一年龄组为15-22岁,发病率在15、16岁时增加,17、18岁后开始下降,22岁后趋于稳定;第二年龄组为55岁以后,发病率随年龄增长而升高。

其次,它可能与曝光机会的增加有关。“小学生和初中生在生活中接触很少,主要是在学校和家里,”卢伟说,而高中生,尤其是大学生,接触范围更广,接触机会也更多。”

此外,这可能是由于疫苗保护期满。新生儿在出生后24小时内接种卡介苗可有效预防儿童结核病。最新研究发现,该疫苗可以持续长达 15 年。这意味着16岁以后,疫苗就失去了保护作用,16岁就是高中年龄。

江苏师范大学科学文化学院的高发病率也反映了结核病防治筛查周期长、诊断周期周期长、预防用药依从率低等共性问题。

徐州市嘉旺区卫健委工作人员李荣兰表示,结核病隐匿性强,不易检测,现有检测手段有限,不具备快速诊断技术。例如,检测精度高的痰培养方法需要4-8周,结核菌素检测(常用的筛查方法)强阳性并不意味着有一定的发病率,阴性检测不排除无病。

“一些学生及其监护人担心预防性药物的副作用,这导致对预防性药物的依从性差,这也增加了疾病和感染的风险,”吴说。

“很多学生抱着侥幸的心态,加上对副作用的恐惧,往往不服用预防药物,这也是校园内肺结核防治的一大难点。”吴云霞告诉记者。

受新冠肺炎疫情影响,需要定期复查的学生没有及时复查,这是此次确诊病例数量众多的一大原因。陆伟说,今年2月,当地疾控部门通知学校,将对3月份上一次筛查检测结核菌素呈强阳性的学生组织复查,但学校直到秋季学期开始才在上半年复课。

这一事件也暴露了聚集性疫情出现后基层疾控部门和高校应对能力的不足。

吴云霞、李荣兰等认为,新冠肺炎疫情期间,仍要按照要求开展结核病疫情防控工作,加强对强阳性学生的预防性药物监测和劝导,建立晨检制度,对因病请假的学生进行跟踪。在发布疫情通知时,应尽可能详细、清晰、准确,以减少学生在校生的疑虑。只有澄清真相,才能对冲谣言误导舆论的负面影响。

陆伟表示,要进一步明确疫情通报的法律依据和操作方法。建议在下次修订《传染病防治法》和出台实施办法之前,国家应组织相关领域的专家,就疫情通报的时间节点和内容范围进行充分讨论。在平衡个人隐私、社会恐慌和知情权的基础上,引入了具有较强可操作性的详细规则和指南。(记者郑胜珠).

黑龙江冰雪体育职业学院康复治疗技术实习生朱洪泽的成长之路

黑龙江冰雪运动职业学院康复治疗技术专业22级实习生朱洪泽在中国中医科学院望京医院实习期间,表现出了过硬的专业技能和敬业精神。

每天早上,朱洪泽八点准时到达医院,换上工作服,准备开始忙碌而充实的一天。准备完毕后,他参加科室晨会,了解患者最新病情、治疗方案,然后在康复治疗师的指导下,协助患者进行康复训练。

在患者进行物理治疗的间隙,朱洪泽会紧跟康复治疗师的步伐,观摩学习他们的治疗技术,了解不同康复治疗方法的应用和效果。

朱洪泽沉稳的性格和善于与病人相处的能力,让他有了更多的实践机会,也对康复行业有了更深刻的理解。看到病人逐渐康复,回归生活,是他继续前行的最大动力。

朱洪泽深知理论知识的重要性,因此他从来没有放松过自己的理论基础,在学校里,他总是认真听讲、吸收知识,钻研各类专业书籍,深入了解康复治疗的相关知识,并积极参与学术讨论,与同学们交流经验,共同进步。

凭借扎实的知识储备、父母的悉心照顾、老师的谆谆教导,他顺利考取了康复治疗师资格证书。

朱洪泽深感康复治疗是一项神圣而伟大的职业,让他见证了生命的坚韧,体验到了帮助别人的快乐。他将继续努力,用自己学到的知识给更多的患者带去希望和健康。

指导老师:苏胜

文字、排版:刘嘉璐